- 南京航空航天大学微波光子学课题组

- Microwave photonics Research Laboratory in NUAA

- EMAIL:mwp_lab@nuaa.edu.cn

芯片级光谱仪可集成至便携智能设备提供包括健康指标无创检测、食品安全快速筛查在内的多种颠覆性应用场景,近年来受到大量关注。现有的芯片级光谱仪可分为被动式和扫描式两大类。被动式光谱仪不需要对光学器件进行精确控制,因此不产生额外的功耗,也不增加控制复杂度,但其多路分光结构会导致其动态范围较小;而扫描式光谱仪无需分光,动态范围较大,但其需要对片上光学器件进行精确的控制,从而引入较高的功耗和控制复杂度。

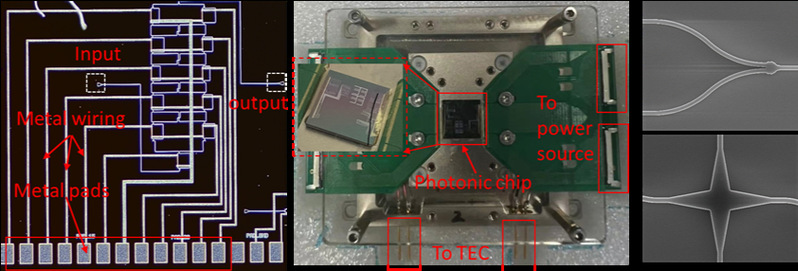

图1 芯片级光谱仪示意图、芯片实物图及扫描电子显微镜局部放大图

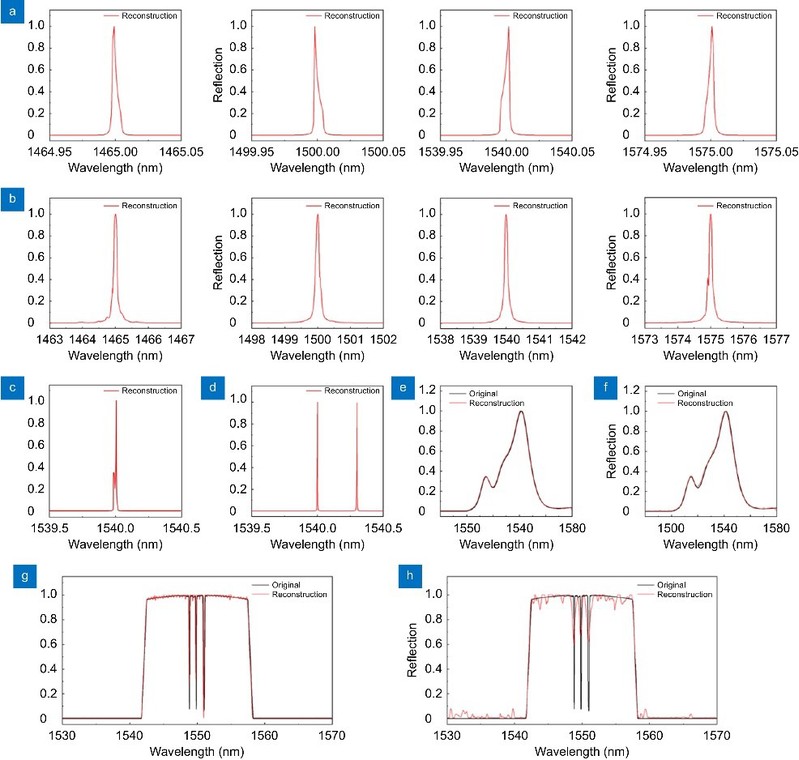

本实验室李昂教授、潘时龙教授团队联合浙江大学杨宗银教授,将可编程光子技术应用至计算式光谱仪中,兼顾了被动式和扫描式两种光谱仪的优点,实现了高性能、低功耗且简单易控的芯片级光谱仪。所设计的芯片级光谱仪配备了一组由马赫-曾德尔干涉仪构成的可编程光子芯片(如图1所示)。该芯片可以通过调节加载在片上电极上的电流,大幅改变器件的输出响应,实现对输入光谱的高精度采样。采样结果结合后期的信号处理算法即可精准重建出光谱。该光谱仪相比被动式光谱仪无需分光,因此动态范围大幅提升;而相比扫描式光谱仪则无需对片上光器件进行精细控制,控制逻辑较为简单。为了进一步提升光谱仪的效率,研究团队通过逆向设计技术优化了干涉仪的设计。这些优化增强了干涉仪对加热控制的敏感性,因此,改变器件输出响应时只需很低的功耗。为了验证其光谱重建性能,由光纤光栅传感器和宽谱光源产生的多种光谱被被光谱仪重建,实验表明该器件具有百纳米级带宽和皮米级光谱分析精度,多种光谱可高精度重建,如图2所示。

图2 多种由光纤光栅产生的光谱可被被光谱仪精确重建,带宽为百纳米、精度达皮米级

该工作以“An inversely designed integrated spectrometer with reconfigurable performance and ultra-low power consumption”为题发表于Opto-Electronic Advances(2023年影响因子15.3)。实验室潘时龙教授、浙江大学杨宗银教授为通讯作者,李昂教授为第一作者。

团队和作者介绍:

实验室成立于2023年7月,是依托于南京航空航天大学建设的国家级重点实验室。实验室旨在建成世界一流的综合研究平台,成为我国微波光子技术领域的总体战略规划者,发展机制创新者,前沿技术开拓者,新质能力打造者。

实验室面向国家重大需求,围绕微波光波高效作用、片上多场精准匹配、多维参数精细调控、多域资源高效协同四个关键科学问题,开展高效率微波光子功能器件、规模化微波光子集成芯片、多维度微波光子处理控制、高性能微波光子系统应用等研究。研究成果将解决国家相关领域的卡脖子难题,在国家安全和国民经济领域发挥重要作用。实验室现有全职科研人员165人,省部级以上人才61人,占比41%(包括2位院士,11位国家级领军人才,15位国家级青年人才),高级职称占比91%。实验室场地面积1.5万平,科研仪器设备总价值超过2.1亿元,在研经费超过4亿元。实验室牵头获得以国家自然科学奖二等奖、国家科技进步奖二等奖为代表的国家级和省部级成果奖项50余项。

李昂,江苏省特聘教授,南航电子信息工程学院教授、博士生导师。研究领域为硅光智能传感和计算芯片。分别在复旦大学微电子系、柏林工大电子工程系、根特大学光学工程系获得学士、硕士和博士学位。并于IMEC、UCSD从事博士后研究。以第一/通讯作者在Nature Communications、Light、Optica、Opto-Electronic Advances、Engineering等期刊发表论文23篇。主持国家重点研发计划青年科学家项目、国家自然科学基金面上和青年项目等国家级科研项目。获得了2024年PhotoniX Prize奖,成果入选“硅基光电子三年优秀成果”,并获得2024年世界光子发明展金奖。

杨宗银研究员分别在浙江大学机械系、浙江大学光电系和剑桥大学电子工程系获得学士、硕士和博士学位。2019年博士毕业于剑桥大学电子工程系后从事博士后研究。2020年加盟浙江大学,2021年被评为浙江大学启真优秀青年学者,入选中国区《麻省理工科技评论》35岁以下科技创新35人,并获得优秀青年基金(海外)资助。2023年获得阿里巴巴达摩院“青橙奖”。

杨宗银在半导体光电子器件领域系统性地发表了SCI期刊论文40篇(23篇 IF>10),引用2800余次。其中,在Science上发表论文3篇(其中2篇一作),另外还以第一作者在Nano Letters 和 Journal of the American Chemical Society (JACS) 等顶级期刊上发表多篇论文。在Springer出版社出版著作1部。授权中国专利15项,申请英国专利1项,PCT国际专利3项。他是The Innovation (IF=32.1), 中国激光等期刊的青年编委,他还是Frontiers in Chemistry (IF=3.79) 和 Journal of Physics D (IF=3.2)杂志的专题编辑,还长期担任 Nature Photonics, Nature Nanotechnology, Nature Communications 和Science Advances等期刊的审稿人。

潘时龙,教授,博士生导师,国家级高层次人才工程入选者,IEEE/OSA/SPIE Fellow。南京航空航天大学电子信息工程学院执行院长,实验室主任。主要研究基于微波光子技术的新体制雷达、无线通信、测量系统和集成微波光子芯片等。在上述领域发表SCI 论文200余篇,其中IEEE期刊特邀论文15篇。成果牵头获省部级科技成果一等奖3项、二等奖1项等。目前担任IEEE MTT-S微波光子技术学会副主席、中国光学工程学会副秘书长、IEEE杰出微波演讲人、PhotoniX资深编辑、Chinese Optics Letters副主编、IEEE/OSA JLT副编辑、IEEE Transactions on MTT副编辑、微波光子学领域旗舰会议IEEE MWP2023技术委员会主席等。曾获得中国青年五四奖章、中国青年科技奖、IEEE MTT-S杰出青年工程师奖、江苏省青年科技杰出贡献奖等荣誉。